In primo Piano

Articoli pubblicati da Luigi Favino

Giusto processo e dignità delle persone

di Luigi Favino

PREFAZIONE DI TITTA MADIA JR. (DIRETTORE DELLA RIVISTA "GLI ORATORI DEL GIORNO"). Un Avvocato di vasta cultura "scopre" un argomento nuovo e sorprendente: Il Vangelo è cultura dei diritti fondamentali della persona umana, di quelli più moderni che riguardano i fanciulli, la donna, l'intangibilità della vita umana ed il giusto processo. In una colta conferenza tenuta per il Consiglio dell'ordine di Roma Luigi Favino illustra i passi del Vangelo che dimostrano il suo assunto...

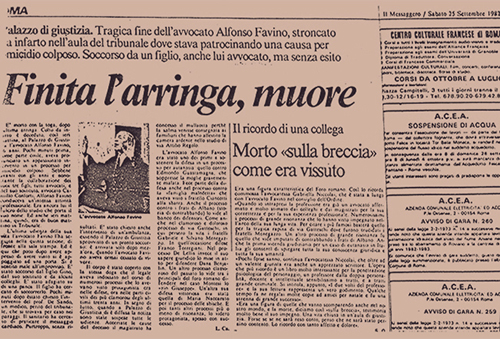

34° Anniversario morte avvocato Alfonso Favino

"Il Messaggero" Sabato, 25 Settembre 1982

ALFONSO FAVINO, MUORE CON LA TOGA DOPO ULTIMA ARRINGA. In occasione del 34° Anniversario, ricordiamo gli ultimi istanti della tragica morte dell’avvocato Alfonso Favino, sapiente penalista e scrittore, stroncato da infarto nell’Aula del Tribunale dove stava patrocinando una causa per omicidio colposo. Dal quotidiano romano de “Il Messaggero”, 25 settembre 1982: “E' morto con la toga, dopo l'ultima arringa. Colto da infarto è deceduto, così ieri mattina, al Palazzo di Giustizia l'avvocato Alfonso Favino.

La sfera dei principi

di Luigi Favino

PUBBLICAZIONE DI INTERCETTAZIONI E VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI. Il concetto, come si sa, è una costruzione logica intesa a definire l'esistenza delle cose. Molti istituti giuridici derivano da concetti tradotti in norme di legge. Il diritto asseconda l'assolutezza connaturata alla figura del concetto poichè in relazione al valore considerato è in grado di modulare la propria produzione precettiva comprendendovi ogni profilo, il più e il meno, il nero e il bianco, il genere e la specie, sicchè si può dire che tra tutte le categorie dello spirito...

2007 - La spy story Ferrari-MacLaren. In meno di un anno chiuse le inchieste, accertata la verità, eseguita la sentenza

di Luigi Favino

IL FURTO DEI DOCUMENTI TELEMATICI E LE TRE ISTRUTTORE CONTRO LA MC LAREN. La nostra giustizia dovrà ispirarsi sempre più a quella internazionale per risolvere brillantemente ed in poco tempo le questioni giuridiche più complesse e delicate, senza inutili e defatiganti processi infiniti, dopo l'esito di questa spy story che ha appassionato il grande pubblico sui media...

L'Europa dei diritti dell'Uomo tra Convenzioni internazionali ed immunità degli Stati Sovrani

di Luigi Favino

PREFAZIONE DELL'AVV. LORENZO QUADRI DEL FORO DI ROMA. Il lavoro dell'avv. Luigi Favino analizza alcune interessanti convenzioni internazionali, tra le meno conosciute dal grosso pubblico in materia di deroga alla giurisdizione penale dei tribunali ordinari, come quella ad esempio che ha permesso ai militari americani di stanza in Italia di essere giudicati negli Stati Uniti per fatti relativi alla strage del Cermis di qualche anno fa.

Il paradosso e il mistero di un ricordo mondiale che dura immutato negli anni: quello di James Dean

di Luigi Favino

UN BINOMIO INSCINDIBILE TRA L'ATTORE E IL PILOTA. E’ ormai un mito tutto quello che attiene a questo giovane, mancato anzitempo a 24 anni, e che ha emotivamente coinvolto più di una generazione con soli tre film negli anni cinquanta, interpretati con straordinario ed innato talento. Anche quest'anno la sua leggenda ha avuto in regalo “Life”, un bellissimo film presentato al Festival di Berlino 2015...News

Articoli pubblicati da Luigi Favino

Disapplicazione delle sentenze di condanna agli stranieri clandestini ed "inefficacia" della direttiva europea sui rimpatri

di Luigi Favino

Sul reato di cui all'art. 14, comma quinto ter, del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 (legge Bossi- Fini) riguardante la violazione dell'ordine di rimpatrio impartito dal Questore, è intervenuta la Direttiva 2008/115 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, in data 16 dicembre 2008, che prevede norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio...

La tutela della privacy a tutti i costi, non può violare i diritti umani

di Luigi Favino

Sul piano ermeneutico, tanto processuale che sostanziale, il tema del consenso giuridico è sempre stato uno dei più spinosi e complessi. Non parliamo poi di quello a senso unico, quasi a tutti i costi, del consenso sui dati personali di cui alla Direttiva 95/46CE sulla privacy, che affronta numerosi argomenti tecnici, tra cui quello della videosorveglianza pubblica e privata, con una logica inflessibile tutta nordica.

La prevedibilità dell'incidente in un caso di guida imprudente della vittima e dell'investitore

di Luigi Favino

E' questo il tema di una recente sentenza della Cassazione della IV Sezione Penale, che ha annullato una precedente decisione della Corte d'Appello di Bari, disponendo un nuovo processo. In sintesi, si trattava di un omicidio colposo, conseguente ad un incidente stradale, in cui l'imputato, che viaggiava ad una velocità superiore a quella imposta, ha investito un veicolo che aveva effettuato un'improvvisa svolta a sinistra...

Tentato omicidio con auto altrui: proprietario non ne risponde

di Luigi Favino

In un caso recente di guida dell'auto altrui, conclusosi con delle lesioni gravi procurate ad un pedone la Cassazione 1a Sezione Penale - Pres. Fabbri - Rel. Chieffi - n. 22890) ha motivato che quando si fa un uso distorto dell'autovettura sicuramente non rientrante nel concetto di circolazione stradale adoperandosi il veicolo in modo non conforme alla sua destinazione naturale, ma come strumento di offesa per schiacciare una persona a causa della condotta...

Non basta vedere ma, contestare subito automobilista uso cellulare

di Luigi Favino

Parte della giurisprudenza del Giudice di Pace di Roma annulla la contestazione contravvenzionale dei VV.UU. tutte le volte che si sottrae all'obbligo della immediata contestazione. Rivive così l'esercizio del diritto di difesa dell'automobilista sancito dall'art. 23 penultimo comma della L. 689/1981 sulla depenalizzazione anche nel caso frequente dell'uso di un cellulare in auto privo di auricolare e di sistema a viva voce in violazione dell'art. 178, co. 2, C.d.S...

I ricorsi al Giudice di pace per le multe stradali

di Luigi Favino

L'OBBLIGO DELLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DEL VERBALE DI VIOLAZIONE E SUA IMPORTANZA NEL SISTEMA DELLA PATENTE A PUNTI ALL' INDOMANI DELLA DIRETTIVA MARONI 21 AGOSTO 2009. La contestazione immediata della violazione ai sensi dell'art.201 C.d.S. è un obbligo posto dal Legislatore a carico degli agenti incaricati del controllo e del pattugliamento delle strade che non conosce deroghe, se non in alcuni casi specifici elencati nel comma 1 bis della stessa norma...Blog

Articoli pubblicati da Luigi Favino

Sant'Alfonso protettore di avvocati e giuristi

di Luigi Favino

PROFESSIONE FORENSE: "DICHIARAZIONE SU REGOLE MORALI AVVOCATO". Oltre che dei confessori, Sant’Alfonso fu proclamato protettore di avvocati e giuristi già dal 1871, quando era già stato canonizzato e nominato Dottore della Chiesa. Era nato a Marinella, in provincia di Napoli, nel 1696, in una nobile famiglia che lo avviò, dopo gli studi classici, a quelli giuridici di diritto civile ed ecclesiastico, divenendo avvocato giovanissimo. Le cronache a questo riguardo, narrano che avesse appena 18 anni...

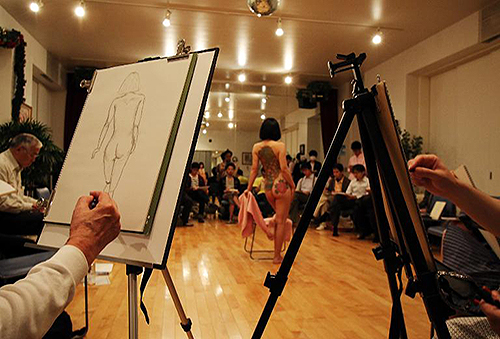

La pretesa disumanizzazione del modello nell'opera d'arte

di Luigi Favino

IL CONSENSO DEL MODELLO DELLA RIPRODUZIONE DELL'OPERA D'ARTE. Nella delicata e complessa materia della disponibilità dell’opera e delle facoltà spettanti ai singoli partecipi vige un principio che può senz’altro considerarsi scontato: la posizione non può essere riguardata da un angolo visuale unilaterale dei rapporti ma considerata invece sulla base di un equilibrato contemperamento della posizione di tutti i soggetti interessati; principio questo che si inquadra nella disciplina generale della materia de qua.

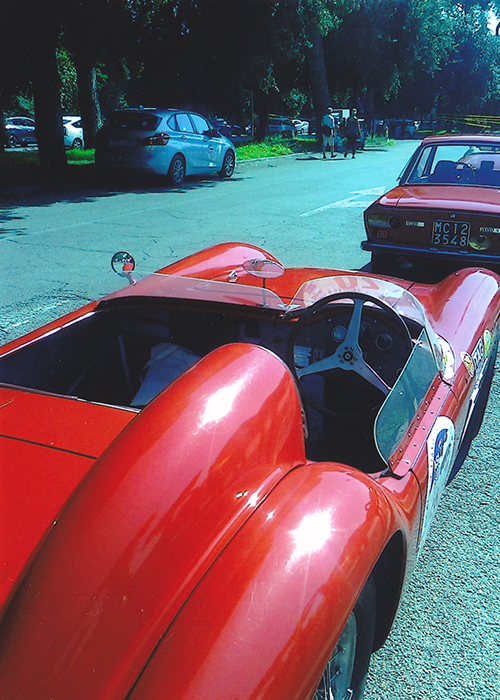

ALLA PASSEGGIATA ARCHEOLOGICA LE BELLE AUTO DELL'ASI AUTOSHOW

di Luigi Favino

L’ultima settimana di settembre 2018 ha visto bellissime auto storiche e d’epoca rivivere nei viali che costeggiano le Terme di Caracalla il fulgido passato delle “vecchie signore”. La Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca si è conclusa a Roma domenica 23 settembre con un Convegno al Senato e con centinaia di vetture giunte da tutta la Penisola a mostrare ancora una volta il genio dello stile italiano al grosso pubblico della Città Eterna. Ferrari e Maserati, a decine erano parcheggiate al sole di Roma...GIOACCHINO BELLI IL PIU' GRANDE POETA ROMANESCO DI TUTTI I TEMPI

di Luigi FavinoAvvocato del Foro di Roma e giornalista pubblicista

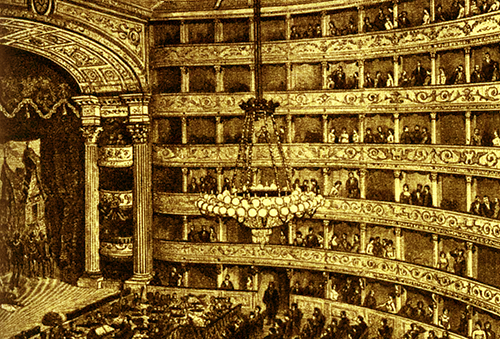

ROMA CAPITALE AL TEMPO DEL BELLI

Difficile immaginare la grandezza di Roma capitale dello Stato Pontificio ottocentesco, senza la lettura dei Sonetti di Giuseppe Gioachino Belli. Di quella Roma, Gioachino è stato l’intelligente narratore “inventandosi”, come si dice oggi, un’opera gigantesca; come Orazio che diceva dei suoi versi “Exegi monumentum aere perennius”[1], altrettanto egli scriveva che il suo “Commedione” doveva intendersi come un monumento alla plebe romana, della quale metteva in luce spirito, costumi e modi...

LA GAIA SOCIETA’ DEL BELLI TRA TEATRI E SALOTTI DELLA CAPITALE

Nella Roma di metà Ottocento ferveva una vita molto intensa fatta di eventi musicali, teatrali ed artistici. A questi, il popolo descritto dal Belli nei Sonetti, partecipava attivamente affollando soprattutto spettacoli di ballerine e il nuovo genere "composito" di quegli anni: il melodramma, un po' tra il "musical" americano dei nostri anni Venti con balli, prosa, romanze o assoli, ma tuttavia simile all'operetta". La quale senza essere la figlia minore dell'opera lirica, pur tuttavia ne costituiva un superamento...

IMPRESSIONI DI POETI E SCRITTORI "TURISTI" NELLA ROMA DEL BELLI

“La cupola I'ho veduta io con la mia corta vista a cinque miglia di distanza mentre io sempre ero in viaggio; e I'ho veduta distintamente con la sua palla e colla sua croce come voi vedete di costà gli Appennini". Così scriveva Giacomo Leopardi alla sorella Paolina il 3 dicembre 1822, quando venuto a Roma da Recanati aveva intravisto la Capitale percorrendo la via Flaminia; quasi una sorpresa questa visione ma assieme a tante altre impressioni non tutte positive, tra cui quella che Roma fosse...Info

Articoli pubblicati da Luigi Favino

INFORMAZIONI GENERALI

di Luigi Favino

Il sito web "www.luigifavino.it" non costituisce testata giornalistica e la diffusione di eventuale materiale interno al sito non ha comunque carattere periodico ed è condizionata alla disponibilità del materiale stesso. I testi, le informazioni e gli altri dati pubblicati in questo sito nonché eventuali link presenti sul web hanno esclusivamente scopo informativo e non assumono alcun carattere di ufficialità. Pertanto Luigi Favino non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni di qualsiasi tipo...

INFORMATIVA PRIVACY

di Luigi Favino

Nella presente sezione viene fornita l'informativa sul trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito di LUIGIFAVINO.it, ha valore anche ai fini dell' art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, e ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali. LUIGIFAVINO.it rende noto che il trattamento dei dati personali sarà conforme a quanto previsto dalla normativa vigente. L’ informativa è resa in ordine al trattamento...

INFORMATIVA UTILIZZO DEI COOKIE

di Luigi Favino

Nella presente sezione viene fornita l'informativa per l'utilizzo dei cookie. I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. I cookie sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, memorizzazione...Contatti

Articoli pubblicati da Luigi Favino

Giusto processo e dignità delle persone

di Luigi Favino

PREFAZIONE: TITTA MADIA JR. (DIRETTORE DELLA RIVISTA "GLI ORATORI DEL GIORNO"). Un Avvocato di vasta cultura "scopre" un argomento nuovo e sorprendente: Il Vangelo è cultura dei diritti fondamentali della persona umana, di quelli più moderni che riguardano i fanciulli, la donna, l'intangibilità della vita umana ed il giusto processo. In una colta conferenza tenuta per il Consiglio dell'ordine di Roma Luigi Favino illustra i passi del Vangelo che dimostrano il suo assunto e che richiamano le Fonti più alte del diritto nazionale ed internazionale. Con una finale perplessità: "Quel povero Cristo, destinatario principale di quei diritti, ha diritto a ben poco...".

(Testo dell'intervento dell'autore alla conferenza organizzata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma il 14/12/10 dal titolo "I diritti fondamentali dell'uomo dalla antica Roma all'avvento del Cristianesimo", di cui sono stati anche relatori l'Avv. Domenico Giustiniani, il Prof. Gian Luigi Falchi, con il coordinamento dell'Avv. Giovanni Cipollone. Pubblicata dalla nota rivista "Gli Oratori del Giorno" (n. 6/2011) diretta dall'avv. Titta Madia.)

PREMESSA SUI DIRITTI UMANI E LE PARI DIGNITA' DI OGNI PERSONA, COMPRESI I FANCIULLI. Quando l'evangelista Matteo ci racconta i due miracoli della moltiplicazione dei pani, per meglio illustrare il grande numero di persone che fruirono di quell'improvvisata colazione "en plein air" fa notare che avevano mangiato migliaia di uomini… "senza contare le donne e i bambini". Sicuramente altre bocche da sfamare, ma che se anche fossero state tante, anche il doppio degli uomini, non sarebbero entrate a far parte di una statistica ufficiale, proprio perché non contavano nulla in quel tempo in cui Gesù si manifestava nella vita pubblica, dopo trenta anni di vita nascosta a Nazareth. Donne e bambini non erano considerati persone, soggetti di diritti, non solo in Palestina ma in tutto il mondo di allora. E' proprio qui che comincia la "rivoluzione annunciata da Gesù e riassunta da ben quattro discepoli, nei Vangeli, che ripercorrendo il percorso biblico del disegno della salvezza universale, tracciano un vivo ritratto di Gesù, nella sua vita pubblica mentre operava cose mirabili e soprannaturali, comunicando l'amore di Dio verso tutti, donne e bambini compresi, perché per ognuno di loro c'era la salvezza, perchè erano i piccoli, le creature più fragili, i poveri, coloro che, per malattia o miseria, vivevano in una condizione di abbandono ai margini della società. Uno dei motivi che stavano alla base della situazione di inferiorità sociale e giuridica della donna a quel tempo, era sicuramente la condizione della stessa nella famiglia a causa del matrimonio e della legge mosaica, che ammetteva il ripudio da parte del marito sulla base di un semplice sospetto di infedeltà che, a volte come pretesto, metteva fuori gioco la donna ponendola ai margini della società. Per tutti costoro, nessuno escluso, persone a tutti gli effetti, perché dotate di anima, i Vangeli annunciavano con la conversione ed il battesimo, la "novità" della filiazione divina e della dignità della persona umana, fatta ad immagine di Dio, dell'uomo e della donna singolarmente, con parità, per ognuno, dei diritti fondamentali.

LA DONNA CRISTIANA NON PUO' ESSERE RIPUDIATA. Tuttavia avvenne che proprio a causa del Vangelo, la donna riacquistasse nuovamente la propria sicurezza nel nuovo matrimonio che non ammetteva più il ripudio, in quanto cristianamente unita con il marito, grazie al vincolo di indissolubilità concepito da Cristo per quel sacramento. "Fu proprio per la durezza del vostro cuore, che Mosé vi concesse di ripudiare la moglie" (v. il Vangelo di Marco 8,6); "perciò non è lecito all'uomo separare ciò che Dio ha unito perché all'inizio della creazione non era così". Era nato il matrimonio cristiano, basato

sull'amore degli sposi che sono i ministri del sacramento, che come tale rientra nel progetto infinito della creazione che si compie con la grazia degli sposi e l'azione dello Spirito Santo. Di qui all'emancipazione femminile ce ne voleva ancora, se Edith Stein ha potuto scrivere che fino alla fine del mille e ottocento le donne erano equiparate giuridicamente e politicamente ai minorenni, ai fanciulli, ed ai minorati psichici. Categorie queste, soprattutto i bambini, che Gesù prediligeva, per cui i Vangeli molto spesso si diffondono su di essi, perché troppo spesso trascurati e disprezzati; Gesù, infatti, era intervenuto proprio per rivalutarli, ponendoli al disopra di tutti, esortando a diventare come loro "perché i bambini sono i più grandi nel regno dei cieli", o guarendoli e addirittura resuscitandoli, come nei miracoli della figlia di Giairo, e del figlio del capo della sinagoga: una rivoluzione copernicana questa, che vedeva la rivalutazione dei fanciulli considerati poco più di un oggetto, come del resto tutti i minori ed i piccoli, quasi fossero mezzi uomini o una vaga speranza di divenirli. La graduale emancipazione femminile: dal ripudio del marito al matrimonio Cristiano - Maria di Nazareth avvocato per i diritti di tutti Ma ritornando alla donna, i Vangeli stessi pongono in prima fila alcune figure femminili che attuarono cose eccezionali per l'epoca in cui vissero nel campo delle libertà individuali. Ad una di loro, alla Maddalena, e non a caso, Gesù affidò il compito di annunciare la cosa più grande che era accaduta quel giorno: la sua resurrezione dai morti, implicitamente nominandola apostolo per la conversione di molti, ben oltre la cerchia dei suoi familiari. Un incarico questo che anticipava il diritto alla libertà femminile ed all'autonomia della "persona donna", ritenuta da Papa Wojtila "un genio unico ed irripetibile". L'altra figura femminile ancora più grande fu Maria di Nazareth, destinata ad essere immacolata fin dalla nascita, per un disegno originario della salvezza universale e che volontariamente accettò su di se, con la nascita di Gesù, il mistero dell'incarnazione. Anche di lei si sono occupati i Vangeli, sia pure riservandole una parte marginale, ma che comunque ne faceva intravedere la presenza discreta e silenziosa, quale quella di una madre accanto al figlio adulto, ma che non le impediva di seguirlo insieme ai discepoli in mezzo alle folle che lo osannavano, oppure aspettandolo tra la gente che si raccoglieva in un posto, insieme ad uno sparuto gruppetto di altre donne, che sopperivano in qualche modo alle necessità degli apostoli.

FIGURE DI DONNE NEL VANGELO. Come Giovanni Battista, storica figura del Vangelo, precorse l'avvento del regno di Dio annunciando il Messia in quell' angolo sperduto del mondo orientale, come colui che avrebbe favorito e promosso la tutela dei più deboli, che non avevano voce, così Maria altrettanto cooperò a diffondere il messaggio cristiano, come ci dice San Luca nel suo Vangelo, dapprima nella cerchia familiare dei parenti, assistendo la cugina Elisabetta in una città lontana da Nazareth, fino alla nascita del figlio, ed intervenendo poi alle nozze di Cana come protagonista e mediatrice del primo miracolo di Gesù. E sempre San Luca riporta integralmente il testo del documento più significativo che è il Magnificat, che Maria pronunciò in uno di quegli scorci di volontariato, che era una vita attiva spesa in favore di chi aveva bisogno, anche tra i suoi parenti e quotidianamente. Il Magnificat è un documento di grande rilevanza, una dichiarazione di portata universale, una sorta di proclamazione dei diritti dei poveri, dei vinti e degli umili, a fronte di doveri e di virtù private. In questo documento che ha pregi, anche poetici, Maria tratta in una mirabile sintesi temi come la Misericordia,

la Giustizia Sociale, soprattutto dell'adempimento di antiche promesse bibliche; una sintesi dettatale dallo Spirito del Signore che era in lei e che le fa dire: "Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente", e che, addirittura, le fa anticipare profeticamente il suo futuro connesso con quello di tutta l'umanità, quando dice: "d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata". Ciò che poi si è avverato concretamente. Un ruolo così grandioso, da protagonista, mai fu affidato ad una donna, che nella sua umiltà è stata prescelta a qualsiasi altra donna del passato oltre che del futuro, per portare a termine la storia della salvezza universale, divenendo dopo l'assunzione, regina dell'universo accanto a Cristo Re. Solo per questa intelligente intuizione e volontaria adesione al progetto di Dio, Maria è divenuta colei che tutela più di ogni altro i diritti umani, le aspettative che ogni persona che a lei si rivolge come suo avvocato, che si sente ferito nel proprio intimo e le si affida nella preghiera stabilendo un contatto immediato, più veloce di qualsiasi comunicazione mediatica, o connessione virtuale che sia.

MISERICORDI E GIIUSTIZIA GIUSTA. Maria invia e riceve messaggi usando le vie del cuore per tutti quelli che soffrono e si lamentano, perché si sentono traditi nelle proprie attese e sentimenti; per quelli che sono preoccupati e disorientati, per quelli che soffrono senza mostrarlo, per quelli che si sentono isolati - diceva San Vincenzo senza volerlo - mettendo a disposizione la sua sensibilità di madre che va incontro ai cuori spezzati, in innumerevoli Fatima, Lourdes, Medjugorie, ed altre che ancora non conosciamo. Il tema della misericordia toccato da Maria nel Magnificat ha avuto fortuna nei secoli e noi penalisti siamo ormai certi che, nel concetto stesso di misericordia, sia racchiuso quello di una giustizia più giusta. Da una giustizia primordiale senza compassione e

misericordia, il concetto di una giustizia più completa, apportata da avvenimenti mondiali quali la nascita e la resurrezione dalla morte di Cristo, anche se banalizzati dalla deriva commerciale del Natale e della Pasqua di quest'ultimo scorcio di anni, è rimbalzato nei secoli riuscendo a fare modificare non solo usi, norme, e codici, ma interi sistemi penalistici in Europa e nel mondo, con l'introduzione di istituti come quello della sospensione condizionale, della "probation" inglese, come quello della pena giusta, in quanto personalizzata a misura del reo grazie alle circostanze attenuanti oggettive e soggettive, ai sensi degli artt. 62 bis, 69, e 133 del codice penale, come tutti i benefici nella fase di esecuzione delle pene. Il concetto di misericordia che era in principio attribuito al solo Dio, in una impostazione di tutta la teologia e delle filosofie orientali, si sintetizza in Maria di Nazareth così: "di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono...".

ELIMINAZIONE DELLA PENA DI MORTE - MISERICORDIA E GIUSTIZIA. E' con Cristo tuttavia che quel concetto rimane allo stato vivo in coloro che l'hanno recepito e trasmesso agli altri, battezzati e non battezzati, diventando ognuno misericordioso, come è lo stesso Cristo delle beatitudini, che rappresentano il vero e più reale, perché intimo, ritratto del volto di Gesù. Quello che vide la donna adultera che gli scribi e i farisei gli avevano condotto davanti mentre stava nel tempio con i suoi discepoli, con il segreto intento di farla condannare e lapidare. Da quel volto e da quelle labbra uscì soltanto una frase dirompente, mentre col dito scriveva per terra "Quello di voi che è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei". Quelle parole fecero dissolvere come d'incanto il processo

improvvisato, fecero andare via gli accusatori ad uno ad uno, a cominciare dagli anziani, e la donna rimasta sola non fu condannata. Da Eva in poi la donna continua a rimanere in bilico, quasi su un crinale, tra l'essere l'eterna tentazione per l'uomo, ma essere anche la madre dei suoi figli; e questa singolare condizione, per Ratzinger, fa della donna una persona assolutamente eccezionale, indistrutta dal peccato originale, e nello stesso tempo antagonista della morte. Per secoli la parola di Gesù che si legge nei Vangeli, che non è più la legge dei comandamenti del vecchio testamento, ma quella dell'amore e della misericordia, è riuscita ad eliminare le inevitabili discrasie tra leggi punitive inumane, e l'opinabilità di accuse eclatanti, orientando la politica criminale per l'abrogazione di leggi superate, soltanto afflittive, non in grado di ottenere la rieducazione ed il reinserimento del condannato nel contesto sociale, e che favorivano l'errore giudiziario. Esemplare ed indicativa a questo riguardo la graduale archiviazione della pena di morte non soltanto in Europa, dove in Gran Bretagna grazie alla regina Elisabetta II, che come capo di Stato e della Chiesa Anglicana, si allineò alla normativa abolizionista degli altri Stati del vecchio continente, non fu più considerata la privazione della vita a seguito di una condanna, come un deterrente per la diminuzione dei più gravi reati. Non a caso fu una donna che riuscì, meglio di altri, a mettersi in sintonia con quella sensibilizzazione alla tutela dei diritti fondamentali anche attraverso la misericordia. La fonte originaria della graduale eliminazione della pena di morte da qualunque società era sempre da ricercarsi nei Vangeli, dove Gesù aveva sempre detto: "voglio che tutti abbiano la vita, e l'abbiano in abbondanza", non solo perché si opponeva alla cultura della morte e dell'isolamento, guarendo tutti quelli che glielo chiedevano con fiducia, da infermità mortali come la lebbra e l'ossessione diabolica, altri salvando dalla corruzione del sepolcro, perché la morte andava distrutta alla radice e perché come tale era negazione della vita, soprattutto di quella soprannaturale. Malgrado tutto questo, Gesù fu condannato a morte, ma anche la sua morte si tramutò in vita per gli altri. Anche se non sono passati che duemila anni e poco più dalla sua morte, l'errore giudiziario che concluse il processo a Gesù ha segnato un'era nel calendario con quel prima e dopo Cristo, ed ha portato il tema della misericordia ben oltre i conventi e le cattedrali, ma come premessa di saggezza scritta sui muri a commento di affreschi come: "Initium sapientiae Christus in cruce".

IL PROCESSO A GESU'. Scrittori come Papini, Diego Fabbri, Charles Peguy, e Francois Mauriac si sono occupati in loro lavori o scritti di quel singolare processo iniziato con il rito accusatorio e l'interrogatorio dell'indiziato, al termine del quale Pilato esprime il suo convincimento agli accusatori che lo pressavano, per ben due volte, che lui, Pilato, non trovava alcuna colpa in quell'uomo; un processo che finì con il capovolgersi dopo l'intervento rumoroso della folla che urlando: "A morte! Crocifiggilo", intimorì non poco il suo giudice naturale, che lo consegnò con le guardie a chi ne voleva la morte, per farne eseguire l'ingiusta sentenza di condanna. Ma la condanna a morte di un innocente come Gesù, e la crocifissione, posero all'umanità altri complessi problemi oltre a quello della pena di per sé ed a sé stante; le torture prima del processo e quelle dopo, connesse con la pena crudele che veniva irrogata, ed infine il tema dell'errore giudiziario, e dell'ingiusta sentenza connessa alla pena capitale. Problemi tutti questi che continuano ad esistere nel mondo e, di quando in quando, si riaffacciano anche in quei Paesi dell'Europa che pensavano di averli debellati, perché le radici dell'odio spesso sono più profonde di quelle dell'amore e della misericordia. Sul piano dei diritti umani difficilmente una sentenza è giusta se si conclude con una condanna a morte, anche di un essere umano colpevole di atroci delitti (basti pensare alla recente condanna a morte per impiccagione di Saddam Hussein) ma i problemi relativi alla sovranità ed alla conseguente inviolabilità di ogni Stato e Nazione, unitamente al divieto di ingerenza rendono difficoltosa l'azione di contrasto all'esecuzione delle condanne a morte in tutto il mondo. La lentezza e la tempistica delle relazioni internazionali, spesso complicate anche da interessi di natura geopolitica ed economica, rende inefficace la risposta della comunità internazionale di fronte alla quotidiana violazione dei diritti umani sotto ogni forma ed anche nella sua massima espressione negativa, e cioè la condanna a morte di un essere umano. Il problema viene spesso affrontato in modo generico e spersonalizzato, come se risultasse assolutamente indifferente alla giustizia internazionale, non organizzata gerarchicamente se non in modo puramente teorico e generico a livello di Fonti del diritto, con strumenti asettici e soprattutto inefficaci come le moratorie e le varie espressioni di deplorazione.

IL PROCESSO INGIUSTO E LA CONVENZIONE DEI DIRITTI UMANI. Ma d'altra parte una sentenza ingiusta non può essere pronunciata in un processo giusto e, in questa ottica, il problema dell'ingiusto processo va affrontato con la stessa fermezza e con la stessa chiave di lettura. Un principio giusto, e cioè il diritto, quando viene interpretato senza una visione più ampia delle cose, senza lo sguardo d'insieme, senza tenere conto, in sostanza, di quell'afflato che lo rende giusto e che risiede prima che nel diritto nel cuore di ogni uomo, rimane pur sempre un principio perfetto nella forma, ma inesistente ed insignificante nella sostanza, in grado di sostenere il peso del processo sì da renderlo un processo formalmente regolare, ma non in grado comunque di rendere il processo giusto. Partendo dai codici di rito e del diritto sostanziale, scorrendo i principi della Carta Costituzionale, andando oltre a scandagliare il testo della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e della successiva Convenzione, non può non notarsi il dato di fatto che i principi di quel nucleo dei diritti fondamentali, i diritti umani, sono tutti enunciati in modo chiaro e pacifico. Il principio del contraddittorio sostanziale e non meramente formale, il diritto di vedere la propria causa esaminata da un Tribunale regolarmente costituito ed imparziale, il vaglio sul fondamento di ogni accusa in tempi ragionevoli, il diritto ad interrogare o a fare interrogare i testimoni a carico, sono tutti principi cogenti che, quando non sono rispettati, hanno l'effetto di inquinare il processo alla radice, rendendolo sommamente ingiusto, e facendolo regredire allo stato primordiale del diritto, perché non è breve ma destinato a durare anni.

ESEMPI ANTICHI DEL GIUSTO PROCESSO. Ma anche nell'epoca più antica del diritto, ed addirittura ai tempi della legge Mosaica in Israele, alcuni principi del giusto processo venivano applicati: quando fu celebrato il processo a Susanna intentatole da due vecchi che falsamente l'accusavano, e che furono smascherati da Daniele in uno storico interrogatorio dei due, messi a confronto con l'innocente accusata. La giusta sentenza di assoluzione della stessa e della condanna dei falsi testimoni fu possibile per l'immediata, quanto provvidenziale, disposizione di un contraddittorio sostanziale tra le parti. Anche ai tempi del processo a Gesù, che tutto sommato a parte la sentenza ingiusta venne giudicato rettamente, si realizzò pienamente il principio del contraddittorio, mettendolo subito a confronto con i suoi falsi accusatori, secondo le regole del processo romano di marca rigorosamente accusatoria, con il risultato che lo stesso Pilato, come accennato, si convinse dell' innocenza dell'incolpato. Così come è stato sempre giusto il processo di stile romano che nei secoli è stato sussunto nel sistema garantista della Common Law, così è giusto il sistema processuale americano, dove ogni processo si celebra in un tempo davvero ragionevole con l'audizione immediata dei testi davanti al difensore dell'imputato e all'imputato stesso che può subito far valere la sua innocenza controinterrogando i testi dell'accusa, senza dover aspettare tempi biblici per doverlo fare, appunto perché breve. Tanto sarebbe giusto il nostro processo se fossero attuati in toto i principi racchiusi come in uno scrigno nelle Fonti più alte del diritto nazionale e sovranazionale, e cioè la Costituzione della Repubblica, la Dichiarazione Universale, e la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle sue libertà fondamentali, tutti documenti dotati di anima e respiro universale, che si delineano e si configurano all'indomani di due sanguinosi e terribili conflitti mondiali. Non cogliere l'essenza dei principi e dei diritti enunciati significa perdere il senso più profondo delle cose umane, di principi che si rivolgono direttamente a tutti gli uomini come si riscontra anche soltanto formalmente nell'incipit di ogni paragrafo "Ogni persona ha diritto… ad essere giudicato in tempo ragionevole”. Un passo avanti potrebbe essere costituito dalla nuova legge sul “processo breve” in itinere al Parlamento, perché applicando un regime di trattamento differenziato tra incensurati e recidivi, potrebbe contribuire validamente alla eliminazione di molti processi arretrati pendenti, che comunque si sarebbero estinti per prescrizione; al fine di consentire, in tal modo, di potere ripartire al più presto con il “vero processo breve”, quello del tempo ragionevole scandito dalla Convenzione. Ed ove invece fosse disatteso lo spirito della norma, ed il suo disposto non dovesse poi applicarsi, constateremmo purtroppo che quel soggetto di diritto, quel povero cristo destinatario principale di quei diritti, ha diritto a ben poco, e la parte migliore del discorso rimane ancora inascoltata.

NOTE: L'ARTICOLO E' STATO PUBBLICATO SOLO IN ITALIA, SI VALUTANO RICHIESTE DI PUBBLICAZIONE SU STAMPA ESTERA

34° Anniversario morte avvocato Alfonso Favino

"Il Messaggero" Sabato, 25 Settembre 1982

ALFONSO FAVINO, MUORE CON LA TOGA DOPO ULTIMA ARRINGA. In occasione del 34° Anniversario, ricordiamo gli ultimi istanti della tragica morte dell’avvocato Alfonso Favino, sapiente penalista e scrittore, stroncato da infarto nell’Aula del Tribunale dove stava patrocinando una causa per omicidio colposo.Dal quotidiano romano de “Il Messaggero”, 25 settembre 1982: “E' morto con la toga, dopo l'ultima arringa. Colto da infarto è deceduto, così ieri mattina, al Palazzo di Giustizia l'avvocato Alfonso Favino. Pochi minuti prima, come parte civile, aveva pronunciato un appassionato intervento in un processo per omicidio colposo. Sebbene avanti con gli anni e nonostante la collaborazione dei suoi tre figli, tutti avvocati, e del suo sostituto, avvocato Camillo Conforti, Alfonso Favino conduceva un'intensa attività professionale. Era ancora lui il fulcro dello studio che porta il suo nome. Ed anche ieri mattina, quindi, era di buon mattino in Tribunale. L'ultima udienza della sua vita l'avvocato Favino l'ha seguita nella quinta sezione, di fronte alla sala sampa. Ed è qui che poco dopo avere appreso di avere vinto si è appoggiato ad una porta. Si è sentito male all'improvviso. E' stato soccorso dal

figlio Gino, dal suo sostituto e da alcuni colleghi. E' stato adagiato su di una panca. Il figlio ha cercato di soccorrerlo. Pochi minuti dopo è stato chiesto l'intervento del prof. De Sando, un medico, perito del Tribunale, che si trovava per caso nei paraggi. Il sanitario ha cercato di pratica il massaggio cardiaco. Purtroppo, senza risultati. E' stato chiesto anche l'intervento di un'ambulanza, essendo il Palazzo di Giustizia sprovvisto di un pronto soccorso: è arrivata solo dopo mezz'ora, quando l'avvocato Favino aveva ormai cessato di vivere. Il corpo è stato coperto con la stessa toga che il

legale aveva indossato nel corso dei numerosi processi che lo avevano visto protagonista, ora nelle difese, ora nelle parti civili dei più clamorosi degli ultimi trenta anni. In segno di lutto, quando a Palazzo di Giustizia si è diffusa la notizia, sono state sospese tutte le udienze. Accertate le cause del decesso il magistrato ha concesso il nullaosta perchè la salma venisse consegnata ai familiari che hanno allestito la camera ardente nello studio di Via Attilio Regolo. L'avvocato Alfonso Favino era stato uno dei primi a sostenere la difesa in un processo per autanasia: quello cntro Edmondo Guastamagna, che soppresse la moglie gravemente malata. Fece parte della difesa anche nel processo contro la "famiglia maledetta" che aveva visto il fratello Ciancotti alla sbarra. Anche il processo contro i frati di Albano (storia di contrabbando) lo vide al banco dei difensori. Come anche nel clamoroso e doloroso processo di Via Gatteschi, in cui persero la vita i fratelli Gabriele e Silvano Menegazzo. In quell'occasione difese Franco Torregiani. Nel processo De Lellis invece il suo sapere giuridico lo mise in atto per difendere Dana Benjalin. Un altro processo clamoroso del passato lo vide tra i principali del Foro romano difendere nel caso Montesi lo "zio Giuseppe". Un'altra sua difesa vittoriosa era stata quella di Maria Naccarato per il processo delle sbische. E poi tanti altri processi più o meno di risonanza, lo videro protagonista, spesso con successo.

NOTE: L'ARTICOLO E' STATO PUBBLICATO SOLO IN ITALLIA DA "IL MESSAGGERO" IN DATA 25 SETTEMBRE 1982. Nell’occasione del 34° Anniversario della scomparsa dell’indimenticabile penalista Alfonso Favino, rivede la luce su questo sito l’opera: “I DUE VOLTI DEL PROFESSORE”, il romanzo che tanto fu apprezzato nel mondo forense. (Roma 24 settembre 1982 – Roma 24 settembre 2016)

Alfonso Favino

I DUE VOLTI DEL PROFESSORE

Romanzo

PRESENTAZIONE: “I due volti del professore” è un racconto affascinante e terribile, dalla trama carica di suspense. L’autore, penalista insigne, tratta anche argomenti e problemi di scottante attualità: dalla delinquenza patologica a quella violenta, dalla gioventù alla droga, alla guerra; in una visione della vita che ha per vocazione e destino l’amore, tanto amore. E’ un libro originale che mi esalta, anche perché chi l’ha scritto è come me un avvocato. Oltre l’impegno letterario, rivela una preparazione scientifica che lo farà certamente considerare un’opera di eccezione, da leggere e rileggere. (Giuseppe Sotgiu).

L’autore precisa che nomi e cognomi dei personaggi o di società della vicenda, che qui si narra, devono considerarsi involontarie e casuali omonimie con persone o società eventualmente esistenti.

I° CAPITOLO

Nell’anno scolastico 1978-79, un istituto parificato – che indicheremo con la lettera F. – in Roma, e precisamente nell’aula magna, in cui sono riuniti gli alunni di diverse sezioni del liceo classico e scientifico, particolarmente attenti alla lezione del professore Piero Pardi, trentanove anni, insegnante di storia e filosofia, originale, molto originale, e veramente a cuore a quei discepoli. Le giovani ne sono affascinante, i maschi lo ammirano per la sua sicurezza e la cultura, la chiara esposizione, la fantasia vivida. Nel corso degli studi, una due volte al mese, Pardi svolge, dinanzi a più classi riunite, un tema libero, particolare e con riflessi generali; tema libero in apparenza, più che nella sostanza, ossia fuori degli schemi dei testi scolastici. Nell’aula magna, oggi, verso la fine di ottobre, il professore si intrattiene sull’io fisico: suoi aspetti. Ed ecco la lezione, o conversazione, come egli suole definirla, che dice con voce suadente. Se ne riferisce qualche passo.

“E’ un tema, o meglio sarebbe dire un problema eterno quello dell’io, di questo nostro io che portiamo con noi, che noi siamo e che anzi ci porta il nostro corpo. Quando non ci piace, è difficile, molto difficile per non dire impossibile, modificarlo, renderlo conforme ai nostri desideri, al nostro ideale o sogno, perchù tutti vorrebbero essere belli, a modo proprio attraenti. E, invece, è così, e non diverso, come se il destino lo abbia voluto, e certamente non la nostra volontà e intelligenza, il gusto, la finezza, la sensibilità, propri di ciascuno di noi. Era scritto nelle cellule germinali degli ascendenti: il nastro magnetico del nostro futuro io. Quindi lo giudichiamo e può persino apparirci come un estraneo, o essere tutt’altro che gradito, per vari aspetti, alla nostra intimità profonda. Si potrebbero fare cento e cento esempi per dire che non sempre il corpo nostro ci garba, o che anzi ci dispiace, anche tanto, e si arriva a soffrire di essere brutti. Sì, non c’è dubbio, è un fatto certo e cocciuto che una delle cause di infelicità a questo mondo – non son in pochi a dolersene – viene dal dispiacere di questo eterno nostro amico-nemico quando ci è sgradevole, per le sue deficienze.

Michelangelo, artista sommo, pativa una tale umiliazione, a suo dire, come egli stesso ricorda in uno dei suoi madrigali:

“Ben par che ‘l ciel s’adiri / che ’n sì begli occhi i’mi vegga sì bructo…”

E della bellezza, in particolare dell’uomo, il Buonarroti ebbe tanto e così ardente desiderio. Ricordate i suoi versi?

“La forza di un bel viso a che mi sprona! / C’altro non ha c’al mondo mi dilecti…”

Tanto desiderio, quanto inesaudito per se stesso, che il ‘bel viso’ Michelangelo amava ricercare negli amici, nei discepoli di cui si circondava, oltre che immortalarlo nelle sue opere. Così si spiega un caso, non infrequente, di omosessualità ideale. Chi si dispiace e soffre della propria figura, o immagine corporea, è certo che gli altri a loro volta non se ne compiacciono e la rifiutano, ed è per questi convincimenti che a livello dell’io profondo, specie nei più sensibili, dalla fanciullezza e forse da prima, si instaura una sorta di contrarietà se non di tristezza, e che si incide nel carattere, instilla la malinconia, i tormenti; nei più deboli possono derivare frustrazioni, complessi, aggressività, disturbi psichici… Quanto ne sanno medici, psicanalisti, psichiatri!

Con mio vivo compiacimento constato che il problema, di cui si parla, neanche sfiora voi qui presenti, amici cari; nei vostri volti splende il sorriso dell’adolescenza, della giovinezza felice. Degli alunni qualcuno ride, qualcuno applaude, c’è chi chiama in causa questo o quel condiscepolo per irriderlo. Il professore riprende. “E’ anche vero che, quando il nostro corpo non ci aggrada, si cerca di fargli assumere un aspetto, un’espressione, nei limiti del possibile, diversi dal naturale, più consoni alle nostre aspirazioni. Ed è l’altro io, spirituale, che si impegna con buona lena per apportare cambiamenti, e quasi modellarne un altro. Quanto cure, quante attenzioni, specie dalle donne, che pazienza! Oggi poi che si sono fatti anche passi da gigante con le scienze mediche e la chirurgia plastica. Ed è possibile, indirettamente, superare l’handicap dei difetti o carenze del nostro fisico, reagendo e supplendovi con le realizzazioni e le conquiste dell’altro io, spirituale, che con la sua volontà e la sua intelligenza, con le applicazioni tenaci può vincere le delusioni e le sconfitte, si fa per dire, del suo indivisibile compagno, riuscendo ad affermarsi e giungere al successo, piccolo o grande, persino alla gloria, anche a costo di rinunce, sacrifici, sofferenze. Ed è commovente la partecipazione e collaborazione di quel corpo che si acconcia, si piega e affatica consapevole di essere la causa o una delle cause di tanto impegno; ma ne è ripagato perché una volta raggiunta a méta o conseguito il successo, finanche il suo ‘bructo’ può attenuarsi o anche più non vedersi per lo meno dagli altri. Questa condizione felice è la rivincita dello spirito sulla materia.

Chi non ricorda il Leopardi? Sublimò, certamente, anche la sua deformità fisica nei suoi Canti immortali. E non si dica che abbiamo dimenticato di parlare della donna. Di proposito, al contrario, ne abbiamo quasi taciuto finora, perché rivendichiamo all’altro sesso la parità dei diritti a cominciare dal diritto di non essere belle; sì, proprio così, ovvero di non essere l’oggetto esclusivo o predominante del piacere del maschio, il quale, per lo più oggi, per una errata valutazione ed educazione sessuale, insegue e persegue unicamente la femmina per il godimento sensuale. La donna come l’uomo, parimenti con l’uomo, non ha l’obbligo di essere bella, bensì ne ha diritto, come e quando a lei conviene e seconda; e certamente le sarà sempre grata la leggiadrìa delle proprie forme. Le creature sexy esistano pure in tutti e due i generi; l’ideale è la comunione dei corpi fino a quella degli spiriti. E vi ricordo che la nostra compagna gode di un privilegio bellissimo: il dono di altre vite. Quanta amabilità e grazia nelle delicate sembianze di una madre; quanta luce nel suo sorriso!”. Il professore così conclude la sua lezione:

“infine, v’è un riscatto per tutti, una via immediata, diretta, che salva e può dare la felicità a chiunque, quali che siano i difetti, minorazioni o fin degradazione del proprio corpo, e le

inquietudini che li accompagnano: è l’amore. Ciascuno porta in sé l’originale – idea o desiderio – della propria bellezza, ne cerca nel mondo la copia. Dell’amore parleremo la prossima volta.”

Piero Pardi risponde con ampi gesti delle mani al cordiale saluto degli alunni, i quali lasciano l’aula più o meno commentando in vario modo la lezione. Il giovane Stori, alla sua collega Napoli,

sempre composta e graziosa, dice: “Ma, insomma, io non ho capito bene, per avere successo bisogna essere brutti, o belli?” Il giovane Del Vecchio fa: “Ho ben capito, Mariani, tanto brutto, può far di Michelangelo.” E il Ferrino: “No, no; non vi illudete, ragazzi, per nostra fortuna il bello viene la prossima volta, non c’è dubbio: ma l’amore possiamo subito cominciarlo, è la cosa più bella che ci sia al mondo, non è vero, Matilde?” E si abbraccia a Matilde S., una condiscepola non indifferente ai complimenti concreti. A sua volta Cavalli, il piccoletto del 4° scientifico, si avvicina a Cecilia, 2° liceo classico, leziosa e dolce, e le dice: “Tu sei nata madre, mia cara, quanto sei bella, da sempre!” E Cecilia gli dà un bacio. Pardi ascolta, vede, si allontana evitando gruppetti di genitori lungo i corridoi,

specie le mamme che gli rivolgono particolari attenzioni; ché il nostro professore a proposito di brutti e belli, è doveroso riconoscere, è, come si dice, un bell’uomo, anche se freddo, e “riservato come un gatto”, così lo ha definito una di quelle mamme. Comunque, oggi non è il giorno di ricevimento dei genitori; ed egli di corsa, come al solito, si infila nella sua auto, di lì a poco giunge alla porta di un villino ai Parioli, ombreggiato da alberi di alto fusto. Sale al 2° piano, si ferma davanti all’interno 4, con chiave apre la porta – sulla cui targhetta si legge: “Anonima Parioli s.r.l.” – entra in sala d’aspetto, passa in una stanza dove c’è una giovane segretaria – già pronta per andar via, sono le 13 circa – la quale saluta: “Buongiorno, dottore.” Pardi risponde: “Buongiorno, Mitzi, c’è Silvano?.” “No, c’è la signora Miscèl.” Il professore va in una stanza attigua, da Miscèl, la saluta come pensando ad altro e chiede se ci sono novità. Miscèl, una bruna elegante, dal viso teso, gli occhi espressivi,

assicuratasi che la segretaria è già uscita, si avvicina a Pardi e a bassa voce risponde: “Sono semplici e non favorevoli. La polizia, secondo le ultime informazioni, è quasi certo, per non dire certo,

che sappia della partita di… in partenza da Nuova Delhi.” Infatti, da questa città per via aerea dovrebbe arrivare a Roma un grosso quantitativo di droga pesante, eroina. “Ma donde possono venire sospetti del genere?” domanda Pardi, e poi: “Silvano quando rientra?” “Non ti preoccupare pero” risponde Miscèl “abbiamo telegrafato in cifrato a Nuova Delhi di passare la roba a nostra persona che salirà sull’aereo a Palermo.” “Ci andrò io” dice Pardi, come parlando a se stesso. “Ma, forse, è preferibile” dice Miscél, “che ci vada Silvano, o anche Ermanno, rimandando il volo anche di un giorno, non ha importanza.” “No, vado io” insiste Pardi “questa è l’occasione buona per realizzare…” Non termina Pardi che entra in ufficio – l’appartamento, infatti, è un ufficio di import-export – Silvano, fratello di Miscèl, come al solito rumoroso ed eccitato a cominciare dalla voce sonora e profonda. “E allora” chiede Silvano a Pardi “ha saputo?” “Sì, da Miscèl ho saputo, e non c’è che una soluzione: raggiungere, appena possibile, Palermo. Provvederò io a portare ogni cosa a buon fine; purché siate stati chiari nell’intesa attraverso il cifrario.” Miscèl ha da dire qualcosa, interviene anche lei, e di nuovo consiglia che il viaggio lo faccia Silvano, delle cui capacità di prontezza e disinvoltura, di audacia e colpo d’occhio ha grande considerazione e conoscenza dalla nascita, ché Silvano, ripetesi, è suo fratello. “No” ribatte Pardi “se la polizia è all’erta, all’aeroporto di Palermo Silvano potrebbe dar nell’occhio di qualche vecchia conoscenza… di poliziotto.” “No!” scatta Silvano “ma no, è ora di finirla con questa mia vecchia storiella di pregiudicato; volete ficcarvi in mente una buona volta, perdio, che sono un riabilitato? RIABILITATO!!! Come attesta questo foglio, che porto sempre con me, della Corte di Appello.” E agita un verbale di giudice, per convincere soprattutto se stesso; in realtà, invece, anche lui pensa che sia preferibile vada a Palermo persona non sfiorata dal minimo sospetto a occhi polizieschi. A Palermo andrà Pardi. (fine del I° capitolo)

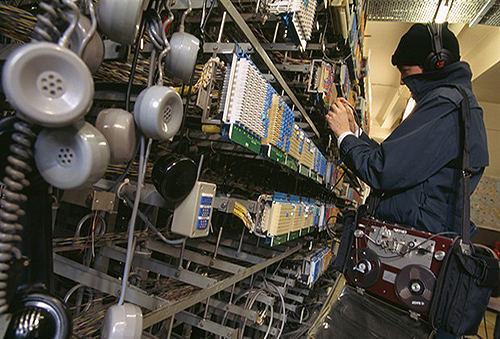

La sfera dei principi

di Luigi Favino

PUBBLICAZIONE DI INTERCETTAZIONI E VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI". Il concetto, come si sa, è una costruzione logica intesa a definire l'esistenza delle cose. Molti istituti giuridici derivano da concetti tradotti in norme di legge. Il diritto asseconda l'assolutezza connaturata alla figura del concetto poichè in relazione al valore considerato è in grado di modulare la propria produzione precettiva comprendendovi ogni profilo, il più e il meno, il nero e il bianco, il genere e la specie, sicchè si può dire che tra tutte le categorie dello spirito il diritto è quella che meglio attualizza la sfera dei principi. Prendiamo il cosiddetto garantismo, ovverosia la concezione concernente il sistema delle garanzie individuali nei confronti del "potere": esso designa il giusto equilibrio tra interesse particolare ed interesse generale, fra il singolo e lo Stato, e ripone nella tutela e nel rispetto dei diritti della persona, la quintessenza della società moderna e dello sviluppo e il logo di una legislazione assoluta. Nella dialettica politica il garantismo è diventato il discriminante tra progresso e conservazione e, pur contraddizioni talora plateali, rappresenta il passaggio più cruciale

dell'ordinamento. Qui l'assolutezza del concetto nella sua transizione verso il reale, mostra qualche crepa, nel senso che, dietro lo schermo di alcune pur necessarie normative d'eccezione, il confine tra l'interventismo del "potere" e i diritti dell'individuo si va dissolvendo, tanto che il reticolo delle garanzie, faticosamente costruito in decennia di elaborazione della dottrina e della giurisprudenza, si fa di giorno più fragile fino a svanire. E' il caso della libertà di stampa nel processo penale in Italia, che ormai di fatto sovrabbonda a detrimento della dignità e dei diritti delle persone ad opera

di media sempre più disposti a rovistare dappertutto nella ricerca di notizie originali a tutti i costi, molto spesso al limite, sia della decenza, che soprattutto, della qualità dell'informazione. Di qui la sensazione, ma anche la certezza, che molti siano favorevoli ad un cambiamento radicale della normative che impunemente permette a giornali e settimanali la pubblicazione continua di paginate anche di intercettazioni telefoniche, contenenti “gossip” e pettegolezzi sulla vita private delle persone, intercettazioni che occupano chi le esegue ventiquattro ore su ventiquattro ed impegnano nel contempo, notevoli stanziamenti di fondi da parte dello Stato. Tuttavia, proprio recentemente doveva andare in porto il progetto di legge sull’argomento, l’ultimo della serie, che il governo discute ormai inutilmente da anni, limitandolo, modificandolo e restringendolo per il muro contro muro delle opposizioni, in nome di una libertà astratta quanto ingiusta, in una materia che non ammette troppe libertà: quella del processo penale. Ma non se ne è fatto niente. Il vaglio finale della Commissione Giustizia che doveva avvenire al Massimo entro l’estate prevedeva il divieto di pubblicazione anche in forma riassuntiva di qualsiasi atto di un procedimento giudiziario fino al termine dell’udienza preliminare, anche se non più coperto dal segreto istruttorio. E non sarebbe stato neppure possibile pubblicare tutte quelle

intercettazioni di cui sia stata ordinata la distruzione, perchè magari qualcuna poteva riguardare fatti, circostanze e nomi estranee alle indagini. Sarebbero stati pubblicati le cosiddette ordinanze di custodia cautelare, i vecchi mandati di cattura, per intenderci, ma soltanto dopo che l’indagato o il suo difensore ne fossero stati informati. Inoltre, per far scattare l’autorizzazione agli ascolti delle telefonate, ci sarebbe voluta la decisione di un Giudice Collegiale; e soprattutto si tornava al presupposto degli indizi “gravi” di reato; per cui non sarebbe stata più valida la formula precedentemente adottata, degli “evidenti indizi di colpevolezza” che poteva ingenerare non poche confusioni ed abusi.

NOTE: L'ARTICOLO E' STATO PUBBLICATO SOLO IN ITALIA, SI VALUTANO RICHIESTE DI PUBBLICAZIONE SU STAMPA ESTERA

2007 - La spy story Ferrari-MacLaren. In meno di un anno chiuse le inchieste, accertata la verità, eseguita la sentenza

di Luigi Favino

Sommario: 1) Il furto di documenti telematici e le tre istruttorie contro la Mac Laren; 2) Dal Consiglio FIA di Parigi e quello Mondiale con la sentenza di

condanna della Casa a 100 milioni di dollari di ammenda e alla penalizzazione di 166 punti; 3) La confessione del responsabile della Mac Laren e l'esecuzione

della sentenza che aveva salvato i piloti.

IL FURTO DI DOCUMENTI TELEMATICI E LE TRE ISTRUTTORIE CONTRO LA MAC LAREN". La nostra giustizia dovrà ispirarsi sempre più a quella

internazionale per risolvere brillantemente ed in poco tempo le questioni giuridiche più complesse e delicate, senza inutili e defatiganti processi infiniti,

dopo l'esito di questa spy story che ha appassionato il grande pubblico sui media e sulle pagine sportive dei giornali. Vale la pena ripercorrere in una breve

sintesi le tappe essenziali di questo avvincente caso di spionaggio industriale e sportivo insieme, dal trafugamento dei documenti tecnici della Ferrari contenuti

in un CD ad opera della Mac Laren; un fatto da cui presero le mosse, nel 2007, contemporaneamente tre inchieste: quella della FIA (Federazione Internazionale

dell'Automobile) da una parte, e quello dei Tribunali di Londra e Modena dall'altra. Esattamente il 22 giugno di quell'anno la Ferrari deposita alla Procura

presso il Tribunale di Modena un esposto per furto di documenti nei confronti del suo ex tecnico Nigel Stepney, per il reato di tentato sabotaggio durante

il G.P. di Monaco che aveva portato la polizia postale a perquisire, dopo qualche giorno, la dell'ex tecnico ferrarista, subito licenziato dalla Casa di Maranello.

Con un'inchiesta parallela la FIA metteva sotto accusa la scuderia Mac Laren perchè i disegni contenuti nei documenti trafugati avrebbero potuto giovarle, per cui

la deferiva al Consiglio Mondiale a Parigi per violazione delle regole sportive e più precisamente dell'art. 151 del Codice FIA che punisce il possesso illecito

di informazioni confidenziali. Contemporaneamente si apriva a Londra presso la Hig Court un procedimento intentato dalla Ferrari contro Mike Coughlan, il capo

ingegnere che la Mac Laren aveva sospeso all'inizio dello scandalo, perchè trovato in possesso di documenti col marchio Ferrari. In sintesi le accuse consistevano

nei reati di "furto di informazioni tecniche" sottratte alla Ferrari e di "spionaggio", addebitati rispettivamente allo Stepney e al Coughlan nella sua veste di

ingegnere progettista delal Mac Laren. E' da specificare poi che le auto che correvano in quel periodo erano la Ferrari F/2007 e la Mac Laren MP4/22, due auto

assolutamente diverse tra loro, per cui sembrava impossibile che dai disegni contenuti in quei documenti la scuderia inglese potesse copiare soluzioni fruibili

o quanto meno significative. Ed è ancora da aggiungere che figuravano agli atti le intercettazioni di conversazioni telefoniche tra Stepney e Coughlan aventi

per oggetto i presunti segreti Ferrari, risultando complessivamente 780 le pagine dell'incarto processuale. Furono inoltre le dichiarazioni del Direttore Generale

della Honda, Nick Fry, secondo cui Stepney e Coughlan lo avevano contattato per chiedere un ingaggio per un nuovo lavoro, ad alimentare il forte sospetto

della fondatezza delle accuse. Intervistato il 12 luglio 2007 dal giornalista Fabio Rubini di Libero, Giancarlo Minardi, ex pilota di Formula Uno ed oggi

opinionista di Sky, si espresse così sul punto cruciale della sottrazione dei documenti alla Ferrari: "Noi eravamo una piccola scuderia, ma con tecnici molto

bravi che quando se ne andavano portavano con sè la proprietà intellettuale delle loro intuizioni, ma furti di disegni non me ne ricordo. In passato era molto

difficile trafugare documenti, infilarli in una borsa e portarli via. Oggi basta mettersi in tasca un dischetto o una penna USB per portarsi via un sacco di documenti.

I disegni contenuti in quei documenti secondo ma rappresentano il danno minimo per la Ferrari, il punto vero è un altro. Le procedure industriali dei vari processi

della scuderia - è questo il vero danno, perchè uno dei punti di forza della Ferrari sta proprio nello sviluppo estremo di queste procedure".

DAL CONSIGLIO FIA DI PARIGI A QUELO MONDIALE CON LA SENTENZA DI CONDANNA DELLA CASA A 100 MILIONI DI DOLLARI DI

AMMENDA E ALLA PENALIZZAZIONE DI 166 PUNTI. Prima della decisione della FIA, la Ferrari e Coughlan avrebbero trovato

un accordo in questi termini: l’inglese avrebbe consegnato un memoriale contenente la verità sul trafugamento di documenti che

poi la Ferrari si sarebbe tenuta per sé, abbandonando ogni velleità di giustizia penale in Italia e all’estero contro la scuderia

della Mc Laren presieduta da Roned Dennis. La decisione del Consiglio di Parigi della FIA, non si fece attendere, perché il 26

luglio dello stesso anno, stabiliva di non emettere alcuna sanzione alla Mac Laren pur ritenendola colpevole della detenzione delle

informazioni tecniche sottratte alla Ferrari, per mancanza di prove circa un fruttuoso utilizzo da parte della stessa della tattica

di gara delle vetture di Maranello. Si erano così avverate le previsioni anticipate di Bernie Ecclestone, il patron della Formula Uno,

in un intervista al Times nel pieno evolversi dello scandalo: “I piloti della Mac Laren non c’entrano in questa storia e per questo

non rischiano nessuna penalizzazione in termini di punti; se poi dovessero essere accertate responsabilità oggettive la sola scuderia

Mac Laren rischierebbe una penalizzazione nel Campionato Costruttori, sempre che – proseguiva Ecclestone puntualmente intervistato da

Fabio Rubini (Libero 6 luglio 2007 p.39) – le informazioni sottratte siano state usate e dopo avere accertato in che modo abbiano

influenzato la prestazione della Mac Laren ed in quali circostanze”. La decisione della FIA sollevò le proteste della Federazione

Italiana, al punto che l’organismo internazionale si vide costretto ad appellare la sua decisione per il ricorso di Jean Todt; anche

se qualcuno rimproverò a quest’ultimo il fatto di non avere ritirato, dopo la sentenza di Parigi, tutta la squadra Ferrari dal

Campionato di Formula Uno, così come Enzo Ferrari rinunciò alla conquista del secondo titolo mondiale con John Surtees, liquidato

su due piedi nel 1966 dal “Drake” all’indomani della vittoria con la rossa nel Gran Premio del Belgio, solo perché sospettato di

avere in qualche modo trasmesso agli amici della Lola qualche particolare tecnico delle vetture classificato top secret. Venuta

in possesso di nuovi argomenti probatori, la FIA decise di annullare l’udienza di appello e di riaprire il caso al Consiglio Mondiale

di Parigi, composto da ventisei giudici. La sentenza anche in questo caso non si fece attendere ed il 13 settembre venne pronunziata

una condanna a metà che penalizzava di ben 166 punti la Mac Laren nel Mondiale Costruttori e le infliggeva una ammenda di 100 milioni

di dollari, ma che nel contempo mandava esenti i piloti Alonso ed Hamilton da qualsiasi penalità, mettendoli così in condizione di

poter proseguire il Campionato di Formula Uno. Una decisione ambigua, avrebbe detto qualcuno, perché pur riconoscendo la consumazione

di uno spionaggio ai danni della Ferrari per opera della Mac Laren, colpiva le macchine e risparmiava i piloti, ma che nel caso di

specie, secondo la sentenza, “si spiega con le circostanze eccezionali che hanno portato ad accordare una immunità ai piloti, vista

la loro collaborazione, e per aver portato degli elementi e delle prove non verranno tolti loro i punti”. La Ferrari ha dunque avuto

giustizia, mentre alla Mac Laren la storia è costata oltre ai cento milioni di dollari della pena pecuniaria, anche il mancato introito

di altri settanta milioni spettanti alla squadra vincitrice del Mondiale Costruttori. Tra l’altro, all’indomani della sentenza, erano

divenuti di dominio pubblico gli sms di Stepney alla Mac Laren durante le gare internazionali, che illustravano le strategie della

Ferrari, ed in grado di far modificare tempestivamente all’avversario la condotta da seguire nella gara. La polizia giudiziaria italiana

aveva infatti fornito i verbali ed i tabulati di tutto questo scambio di informazioni, ma anche tutte le telefonate e gli sms effettuati

da Stepney sul cellulare di Coughlan da marzo a luglio 2007, nonché le telefonate (35) e gli sms (ben 288) scambiati tra i due nel

periodo marzo-aprile 2007, concentratisi soprattutto in occasione dei test privati della Casa di Maranello in Malesia e nel Gran Premio

di Australia, ed infine delle e-mail (ben 23) tra Alonso e Pedro de la Rosa, collaudatore Mac Laren.

NOTE: L'ARTICOLO E' STATO PUBBLICATO SOLO IN ITALIA, SI VALUTANO RICHIESTE DI PUBBLICAZIONE SU STAMPA ESTERA

L'Europa dei diritti dell'Uomo tra Convenzioni internazionali ed immunità degli Stati Sovrani

di Luigi Favino

PREFAZIONE DELL'AVV. LORENZO QUADRI DEL FORO DI ROMA.

Il lavoro dell'avv. Luigi Favino analizza alcune interessanti convenzioni internazionali, tra le meno conosciute dal grosso pubblico in

materia di deroga alla giurisdizione penale dei tribunali ordinari, come quella ad esempio che ha permesso ai militari americani di stanza

in Italia di essere giudicati negli Stati Uniti per fatti relativi alla strage del Cermis di qualche anno fa. Cosa questa che non è

altrettanto avvenuta - sostiene l'avv. Favino - per la mancanza di una convenzione, nel caso dei due Marò italiani detenuti in India,

che avesse operato una deroga alla giurisdizione come quella americana del Trattato Nord-Atlantico. Il lavoro poi passa in rassegna altre

normative che hanno pur sempre ad oggetto uno scenario internazionale, il cui "trait d'union" è quello dei Diritti Umani e delle Libertà

fondamentali che l'autore dibatte riportando sentenze internazionali che riguardano materie di estreme attualità, come quelle del recente

divieto di arresto e carcerazione dei giornalisti, per nessun caso di violazione della Legge su stampa o dei reati ad essa connessi;

dal mandato di cattura europeo all'estradizione dei cittadini. Proprio la violazione dei Diritti Umani è

stata messa a fuoco in tutti quei recenti casi che si sono ulteriormente verificati per il contrasto drammatico e sproporzionato tra i

diritti dei singoli cittadini e quelli di soggetti forti, come gli Stati sovrani che non rinunciando all'immunità internazionale, hanno

impedito ai giudici di esercitare la giurisdizione penale e civile in materia di gravi crimini contro l'umanità e dei relativi risarcimenti

dei danni alle parti offese. In sostanza, il lavoro mette in luce le contraddizioni ancora laceranti, esistenti tra i diritti delle

convenzioni e la violazione degli stessi, in un'Europa che ancora deve finire di formarsi.

1) Premessa.

2) Il Trattato Nord-Atlantico (L. 30 novembre 1955 n.1335) sulle Forze Armate.

3) La Convenzione di Vienna 18 aprile 1961 sull’immunità internazionale degli agenti diplomatici.

4) La Convenzione Internazionale sugli italiani detenuti e condannati all’estero.

5) La Legge sulle assicurazioni dei veicoli con targa straniera circolanti in Italia.

6) Il mandato di arresto europeo in vista dell’estradizione.

7) La sentenza 3 febbraio 2012 della Corte Internazionale di Giustizia dell’Aja sui crimini contro l’umanità: esclusa la giurisdizione

civile e penale dell’Italia per l’immunità internazionale degli stati sovrani.

8) Il no della Corte di Strasburgo alle pene detentive per i giornalisti.

9) La giurisdizione militare italiana fra proposte di riforma normativa ed il “GAP” di una legittima Giustizia Internazionale malgrado

il forte incremento delle Missioni di pace all’Estero.

1) PREMESSA

Dai primi anni novecento è cominciato un fiorire di normative e convenzioni internazionali nelle più disparate materie, sulla spinta dei due dopoguerra che hanno visto gli Stati

riallinearsi tra loro, per dar vita finalmente negli anni cinquanta, ad una sorta di diritto naturale per troppo tempo trascurato ed a riordinare quelli che sarebbero poi divenuti

i diritti fondamentali della persona: dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo firmata a Ginevra nel 1948, alla successiva e più importante Convenzione per la salvaguardia

dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950,sino al Patto Internazionale sul Diritti Civili e Politici approvato dall’Assemblea Generale

dell’ONU nella seduta del 16 dicembre 1966. Da allora sono nate relazioni sovranazionali per nuovi accordi economici e sociali, come il Trattato di Roma del 1957, che poneva le

basi di quella che sarebbe divenuta la nuova Europa. Non a caso Konrad Adenauer il 15 dicembre 1954 disse: “Die Einhet Europas war ein Traum von wenigen. Sie wurde eine Hoffnung

ffur viele. Sie ist heute eine Notwendigkeit fur uns alle.” (L’Unione dell’Europa è stata un sogno di pochi, ma è diventata una speranza per molti. Ed oggi è una necessità per tutti.).

Quella del Trattato perfezionato nel Febbraio 1986 dai Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri della Comunità Europea, il cosiddetto Atto Unico Europeo con il quale gli stessi

Paesi hanno voluto da una parte riformare le Comunità Europee (la Comunità Europea del carbone e dell’acciaio “CECA” , la Comunità Economica Europea “CEE” e la Comunità Europea

dell’Energia Atomica “EURATOM” e dall’altra coordinare le diverse tendenze politiche per attuare, come obbiettivo ultimo, l’Unione Europea, al di là di una mera Unione Doganale.

Ma prima di tutto questo programma ambizioso, che presuppone una stretta coesione tra tutti gli Stati membri, la “prima Europa”, che ancora non c’era sulla carta, si occupò del

Trattato Nord-Atlantico che nel 1955 introdusse la normativa speciale per i processi ai militari imputati nel territorio di uno Stato “dove essi risiedono temporaneamente come

truppe di occupazione o per altri motivi, con il consenso dello Stato di soggiorno”.

Parimenti la Convenzione di Vienna sugli agenti diplomatici del 1961 riguardava altre eccezioni alla giurisdizione penale ordinaria, relativamente all’immunità processuale di

questi soggetti, sia in ambito europeo che extraeuropeo.

Un’altra deroga alla giurisdizione civile e penale italiana è stata affermata di recente dalla Corte Internazionale di Giustizia dell’Aja (3 febbraio 2012) con una decisione che

ha fatto discutere perché ha reso inefficaci due sentenze della nostra Cassazione sull’immunità dello Stato Tedesco e sulla violazione dei diritti inviolabili della persona.

Anche interessante inoltre la normativa varata sul mandato di arresto europeo in vista dell’estradizione, che per una sintesi più pratica abbiamo ritenuto illustrare riferendoci

espressamente ad un caso avvenuto in ambito squisitamente europeo, e precisamente alla sentenza (n.4614 delle Sezioni Unite Penali della Cassazione del 2007), redatta in modo molto

chiaro e comprensibile. Sempre in materia di arresti poi, abbiamo riportato la sintesi delle due storiche decisioni della Corte di Strasburgo del 2013 sulla libertà di Stampa ed

il divieto di condanne detentive automatiche per i giornalisti.

Interessante e poco nota ai più la Convenzione Internazionale sugli Italiani detenuti e condannati all’estero del 1989; ed anche di quel periodo, ma non meno interessante è la

L. 242 del 1990, sull’obbligo assicurativo per la responsabilità civile dei veicoli con targa estera circolanti in Italia.

Un’ultima nota riguarda la giurisdizione militare, peraltro prevista dalla nostra Costituzione in parallelo con quella ordinaria, ma che si vorrebbe riformare anche per l’incremento

avuto dalle nostre Missioni militari di pace all’Estero.

Tutti questi argomenti nascenti da accordi, convenzioni e sentenze di una certa importanza hanno sicuramente dei profili Europei, ma non costituiscono tuttavia un vero e proprio

Diritto Europeo, perché non esiste ancora un organico Diritto Penale Europeo che tenga conto dei codici e della legislazione penale dei singoli Stati, almeno di quelli che sono

uniformi sugli istituti più importanti. Come del resto aveva sentenziato Robert Schuman il 9 maggio 1950: “L’Europa non potrà farsi in una sola volta, ne sarà costruita tutta insieme;

essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto”.

Come non esistono ancora delle vere e proprie Istituzioni Europee esenti da quella inutile burocrazia dei tanti apparati amministrativi, in grado di eliminare tutte le contraddizioni

in materia di personalismi ed immunità internazionali dei singoli Stati.

Con l’Europa della Dichiarazione Universale dei Diritti del 1948 e della successiva Convenzione dei Diritti dell’Uomo e della Salvaguardia delle Libertà Fondamentali, sono del tutto

in linea le decisioni di Strasburgo, prima fra tutte, quella sulla eliminazione del carcere a tutti i giornalisti. Nonché l’altra relativa alla condanna dell’Italia per il sovraffollamento

delle carceri: in particolare la sentenza dell’8 gennaio 2013 (Mino Torreggiani) di condanna per il trattamento inumano e degradante in violazione dell’art.3 Convenzione dei Diritti

dell’Uomo ha invitato l’ “Italia a risolvere il problema strutturale di sovraffollamento delle carceri, incompatibile con la Convenzione U.E.”. Ed ancora con la stessa Europa dei diritti umani,

non sono affatto in linea: da una parte il pluriennale abbandono del nostro Paese a gestire da solo il sovraffollamento degli emigranti stranieri sulle nostre coste, e dall’altra parte,

a non avere trovato la soluzione giudiziaria dello sfortunato caso dei due nostri militari La Torre e Girone, dopo tre anni dall’accaduto. Questi, come è a tutti noto, pur essendo impegnati

in una Missione di pace NATO contro la pirateria in acque internazionali, a bordo di una nave mercantile, non sono stati giudicati dal competente Tribunale Internazionale del Diritto del Mare

(organismo internazionale dell’ONU con sede ad Amburgo per dirimere i contenziosi specifici tra centoquarantanove Nazioni aderenti), oppure dalla Corte Internazionale di Giustizia,

come è accaduto in altri casi.

Tutto ciò lascia intravedere, sia pure a titolo omissivo, un quadro pieno di contraddizioni nella politica e nella normativa di intervento della U.E. Giustamente sosteneva il 22 gennaio 1944

Altiero Spinelli: “Evidentemente non basta che un ordinamento federale abbia meriti intrinseci. Perché venga realizzato, occorre vedere se intorno ad esso, a suo sostegno permanente, ci sia

da attendersi che si schierino, nella civiltà moderna, imponenti forze vitali e, per farsi valere, sentano di aver bisogno di quell’ordinamento e siano perciò disposte ad agire per mantenerlo in vigore”.

D’altro canto se “prima facie” appaiono ormai superate tutte quelle deroghe giurisdizionali per le Convenzioni, cui si è accennato, pur tuttavia sulle immunità diplomatiche e militari,

per ragioni di sicurezza e di opportunità anche sul piano della reciprocità internazionale, non vi si può rinunciare.

Costituiscono invece delle vere e proprie violazioni dei diritti umani verso i singoli cittadini europei, sentenze come quella riportata dalla Corte dell’Aja che ha fatto prevalere l’immunità

dello Stato sovrano ignorando la violazione dei diritti della persona dei singoli cittadini.

Di qui la necessità che una “seconda Europa” possa meglio bilanciare questi conflitti ed interessi oggi insuperabili sul piano del diritto e della giustizia. “E’ la volontà politica ordinaria –

diceva in un discorso del 16 dicembre 1952 Alcide de Gasperi – che deve prevalere. E’ imperativo categorico che bisogna fare l’Europa, per assicurare la nostra pace, il nostro progresso e la

nostra giustizia sociale, che deve anzitutto servirci di guida”.

2) IL TRATTATO NORD-ATLANTICO (L. 30 NOVEMBRE 1955 N.1335) SULLE FORZE ARMATE

Successivo di pochi anni alla più nota Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali(firmata a Roma il 4 novembre 1950), è il Trattato Nord-atlantico sullo

“status” delle “loro” forze armate, firmato a Londra e tuttora in vigore con l’istituzione di una giurisdizione concorrente, che prevede la possibilità per lo Stato di soggiorno di rinunziare

al diritto di esercitare la propria giurisdizione a favore dello Stato di origine del militare accusato di un delitto o di un reato, in base al principio c.d. della “giurisdizione della bandiera”,

cui si ispira l’art. VII della Convenzione di Londra recepita con la L. 30 novembre 1955, n.1335 da parte dello Stato Italiano, (come avvenuto nel caso del Cermis e dei fatti commessi dalle Forze

Alleate in Italia nel periodo postbellico).

Il principio, infatti, si presenta applicabile non soltanto alle truppe di “occupazione”, ma anche in via più generale a tutte le Forze Armate di uno Stato estero che per qualsiasi motivo transitino

o stazionino nel territorio dello Stato di soggiorno, con il consenso di quest’ultimo.

Questa normativa va considerata come un completamento del famoso Patto Atlantico del 1949, che ancora oggi è oggetto di discussione in congressi e conferenze e che dai più è stato giustificato ed

interpretato come una necessità militare, mentre per altri come una imposizione politica (v. per tutti l’Incontro sullo specifico argomento di cui sopra, dibattuto alla LUMSA il 13 novembre 2009,

dall’Unione Giuristi Cattolici Italiani, dal tema: “Il Patto Atlantico imposizione politica o necessità militare?”). Basti rileggere infatti l’art. 5 del citato Patto che letteralmente riporta:

“Le parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse in Europa o nell’America settentrionale sarà considerato come un attacco diretto contro tutte le parti, e di conseguenza convengono

che se un tale attacco si producesse, ciascuna di esse, nell’esercizio del diritto di legittima difesa, individuale o collettiva, riconosciuto dall’art. 51 dello Stato delle Nazioni Unite, assisterà

la parte o le parti così attaccate, intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti, l’azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l’uso della forza armata, per

ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell’Atlantico settentrionale.

Ogni attacco armato di questo genere e tutte le misure prese in conseguenza di esso saranno immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza. Queste misure termineranno allorché il

Consiglio di Sicurezza avrà preso le misure necessarie per ristabilire e mantenere la pace e la sicurezza internazionali”. In base allo spirito informatore del testo legislativo internazionale

sopra richiamato, non sembra contestabile l’opportunità, nelle ipotesi, ivi previste, di una rinuncia da parte degli organi giurisdizionali del Paese “ospitante” a conoscere i fatti che interessano

il Paese d’origine dei loro autori. In altre parole, ogni qualvolta il caso che si presenta trascenda l’ambito strettamente giudiziario, dilatandosi in un campo politico di collaborazione internazionale

di organismi che perseguano finalità di relazioni superstatuali, necessita dar vita a soluzioni ponderate e soprattutto conformi ad interessi superiori e trascendenti quella specifica vicenda

giudiziaria: si faccia ad esempio l’ipotesi di imputati militari appartenenti alle Forze NATO ed operanti nel territorio di un Paese aderente alla NATO stessa, ma dipendente funzionalmente dai

rispettivi comandi, per cui quanto di illecito penale da questi eventualmente commesso non può interessare lo Stato ospitante, ma unicamente e personalmente gli organi esteri a loro preposti.

E’ ancora da notare che ogni qualvolta (n.9 del citato articolo) il procedimento viene celebrato avanti ad un organo giurisdizionale dello Stato di soggiorno, l’imputato ha diritto ad essere giudicato

rapidamente; ad essere informato prima del dibattimento dell’accusa che gli viene mossa; ad essere posto a confronto con i testi a carico; ad essere assistito da un avvocato di propria scelta secondo

le norme processuali vigenti nello Stato di soggiorno, nonché a servirsi di un interprete; ad essere posto in contatto con un rappresentante del governo dello Stato di origine ed a pretendere, ove il

rito lo consenta, la presenza di tale rappresentante al dibattimento (ecc. ecc.).

E’ chiara l’importanza di questa normativa, presa integralmente dalla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti Umani sopra menzionata, proprio per la maggiore tutela di quei diritti in sede

giudiziaria. Ancora va tenuta presente la L. 8 luglio 1977 n.485 che ha ratificato la Convenzione adottata a New York il 14 dicembre 1973, attinente alla protezione internazionale di cui godono

altri soggetti in condizioni consimili.

NOTE: IL PAMPLHET E' DISPONIBILE PRESSO L'AUTORE

Il paradosso e il mistero di un ricordo mondiale che dura immutato negli anni: quello di James Dean

di Luigi Favino

UN BINOMIO INSCINDIBILE TRA L'ATTORE E IL PILOTA.

E’ ormai un mito tutto quello che attiene a questo giovane, mancato anzitempo a 24 anni, e che ha emotivamente coinvolto più di una generazione

con soli tre film negli anni cinquanta, interpretati con straordinario ed innato talento. Anche quest'anno la sua leggenda ha avuto in regalo “Life”,